「コンセントが足りないから、スマートプラグもタコ足配線で使っちゃえ!」

「SwitchBotプラグで便利になったけど、この配線、本当に大丈夫かな…?」

スマホや声で家電を操作できるスマートプラグ。

一度使うとその便利さに手放せなくなりますよね。しかし、その便利さゆえに、ついやってしまいがちなのが「タコ足配線」での利用です。

ちょっと待ってください!

その「便利だからつい…」という油断が、思わぬ事故を引き起こす可能性があることをご存知ですか?

スマートプラグは確かに賢いデバイスですが、電気製品である以上、配線の基本的なルールを守らなければ、火災などの深刻な危険性が伴います。

この記事を読めば、

- なぜスマートプラグのタコ足配線が危険なのか? その具体的な理由

- 人気のSwitchBotスマートプラグは安全? その機能と注意点

- タコ足配線を避けるための安全な使い方と代替アイデア(スマート電源タップなど)

- スマートホームの配線問題をスッキリ解決する方法

- よくある疑問(FAQ)

などが、すべて分かります!

「うちは大丈夫」と思っている方も、ぜひ一度立ち止まって、ご自宅の配線を見直してみませんか?

この記事でスマートプラグの安全な使い方をマスターし、便利で快適、そして何より安全なスマートホームライフを送りましょう!

1. 【はじめに】スマートプラグ×タコ足配線、なぜ問題視されるのか?

スマートプラグは、照明、扇風機、加湿器、コーヒーメーカーなど、様々な家電を手軽にスマート化できる便利なアイテム。SwitchBotなどの人気ブランドも登場し、導入のハードルはますます下がっています。

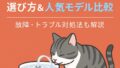

しかし、スマート化したい家電が増えるにつれて、コンセント周りがごちゃごちゃし、「とりあえず電源タップ(タコ足配線)で分岐して、そこにスマートプラグを挿そう」と考えてしまうケースは少なくありません。

ここに落とし穴があります。

スマートプラグ自体が高機能であっても、接続する配線方法が危険であれば、その安全性は根本から揺らいでしまうのです。

特に、スマートプラグは内部に電子回路を持ち、常に通電している状態が多いため、従来のタコ足配線以上に注意が必要な側面もあります。

「便利だから大丈夫だろう」という安易な考えは禁物。まずは、なぜタコ足配線そのものが危険なのか、その理由からしっかり理解していきましょう。

2. タコ足配線が危険とされる3つの理由とは?

スマートプラグに限らず、電源タップを使った「タコ足配線」には、主に以下の3つの危険性が潜んでいます。

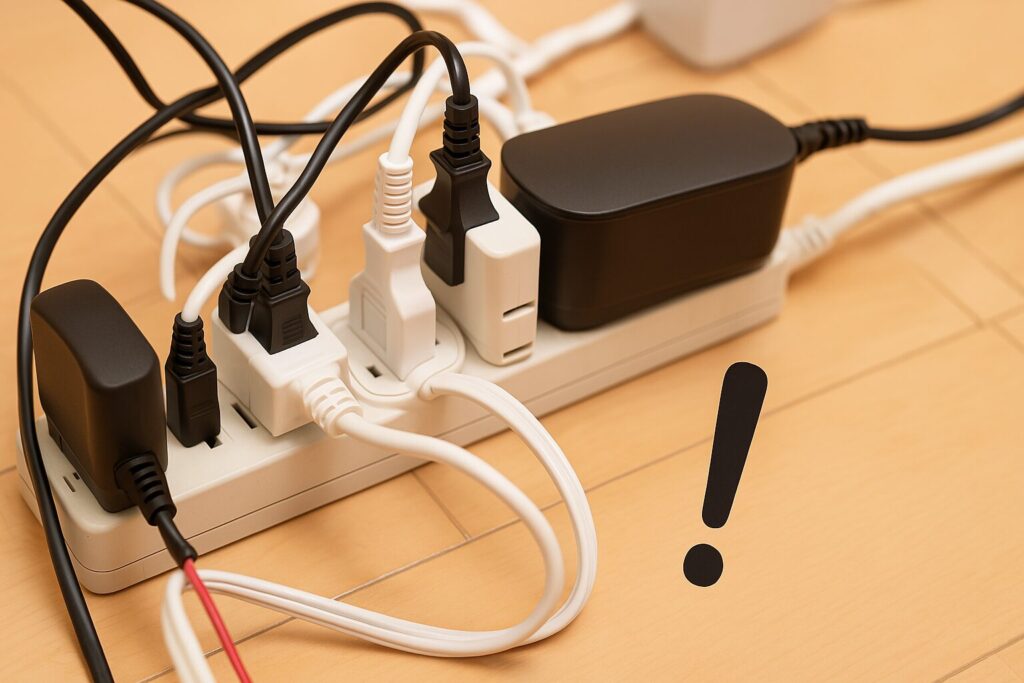

- ①【容量オーバー】電力の使いすぎによる発熱・火災リスク🔥

電源タップや壁のコンセントには、安全に使用できる電力の許容量(定格容量、通常1500Wまで)が定められています。

タコ足配線で多くの家電を繋ぎ、その合計消費電力が容量を超えてしまうと、コードやプラグが異常発熱し、最悪の場合、発火して火災に至る恐れがあります。

特に、ヒーターやドライヤー、電気ケトルなど消費電力の大きな家電を同時に使うのは非常に危険です。 - ②【接触不良・抜けかかり】プラグの重みや無理な接続による危険性🔌

複数のプラグやアダプターを無理に詰め込むと、それぞれのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれず、接触不良を起こしやすくなります。

不安定な接続は発熱の原因になりますし、プラグの重みで抜けかかり、ショートする危険性も。スマートプラグ自体も、ものによってはサイズが大きめなため、タコ足配線に挿すと隣のプラグと干渉したり、安定しなかったりする場合があります。 - ③【トラッキング現象】ホコリと湿気による発火リスク🧹

コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まり、そこに湿気が加わると、漏電して火花が発生し、発火に至る「トラッキング現象」が起こることがあります。

タコ足配線でコンセント周りがごちゃごちゃしていると、掃除が行き届かずホコリが溜まりやすくなり、このリスクを高めてしまいます。

これらの危険性は、スマートプラグを使っているかどうかに関わらず、すべてのタコ足配線に共通するリスクです。スマートプラグだからといって、この基本ルールを無視してはいけません。

3. 人気のSwitchBotスマートプラグは安全? 安全設計と注意点

「じゃあ、SwitchBotみたいな有名ブランドのスマートプラグなら、何か特別な安全対策がされているんじゃないの?」

確かに、信頼できるメーカーの製品は、安全性を考慮した設計がなされています。

ここでは人気のSwitchBot スマートプラグミニを例に、その安全設計と、それでも注意すべき点を見ていきましょう。

SwitchBot スマートプラグミニの安全設計例:

- ✅ 最大許容電力の明記

多くのSwitchBotプラグミニは、日本の家庭用コンセントの上限である15A/1500Wまでの電力に対応しています。パッケージや本体に定格容量が明記されているので、接続する家電の消費電力がこれを超えないように管理することが重要です。 - ✅ 過負荷保護機能

万が一、接続した家電の消費電力が大きすぎたり、何らかの異常で過電流が流れたりした場合に、自動的に電源をシャットダウンして保護する機能が搭載されているモデルが多いです。(※ただし、この機能に頼りすぎるのは危険です) - ✅ 難燃性素材の使用

本体ケースには、燃えにくい高品質な難燃性素材(例:V-0規格)が使用されており、万が一の発熱時にも燃え広がりを防ぐよう配慮されています。 - ✅ 各種安全認証の取得

日本の電気用品安全法(PSE)はもちろん、国際的な安全認証(FCC、CE、RoHSなど)を取得している製品が多く、品質と安全性の基準を満たしています。 - ✅ 電力モニタリング機能 (対応モデルのみ)

電力モニター付きモデルなら、SwitchBotアプリで接続した家電のリアルタイム消費電力や累計使用量を確認できます。

これにより、

「この家電は意外と電気を使っているな」

「合計で1500Wを超えそうだから、同時に使うのはやめよう」

といった判断ができ、安全管理と節電の両方に役立ちます。

【SwitchBot プラグミニ 電力モニター有無 比較ポイント】

| 機能 | 電力モニターなしモデル | 電力モニター付きモデル |

|---|---|---|

| 電力測定 | × | ◎ |

| 消費電力グラフ | × | ◎ |

| 電気代目安 | × | ◎ |

| 基本機能 | ◯ (ON/OFF, Schedule) | ◯ (ON/OFF, Schedule) |

| 価格帯 | やや安価 | やや高価 |

しかし、重要な注意点があります!

いくらスマートプラグ自体に安全機能が搭載されていても、使い方(配線方法)が危険であれば、リスクはなくなりません。 SwitchBotスマートプラグをタコ足配線に挿して使うことは、メーカーも推奨していません。

安全な使い方の基本は、

「スマートプラグ1つにつき、壁のコンセント1つを使用する」

ことです。

➡️ SwitchBot プラグミニ (電力モニター付き) で安全管理!

4. タコ足配線を卒業!安全でおしゃれな代替アイデア&接続例

「壁のコンセントが足りないんだよ…」

「スマート化したい家電がたくさんあるのに、どうすれば?」

そんなお悩みを解決する、タコ足配線に代わる安全でスマートなアイデアをご紹介します!

⏹️ アイデア1:安全機能付き「延長コード・電源タップ」を選ぶ

もし延長コードや電源タップが必要な場合は、安全機能が充実したものを選びましょう。

- ⚡ 雷ガード (サージ保護): 落雷による過電圧から接続機器を守ります。

- 💡 個別スイッチ: 使わない機器の電源を個別にオフでき、節電&安全。

- 🧹 ホコリ防止シャッター: コンセント穴へのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング現象を予防。

- 🔌 スイングプラグ・絶縁カバー: 狭い場所でも配線しやすく、トラッキング対策にも有効。

- ✅ PSEマーク: 日本の安全基準を満たしている証。

使い方: このような安全な電源タップの差込口の1つに、スマートプラグを1つだけ挿して使うのは、比較的安全な方法です。(ただし、タップ全体の容量1500Wは必ず守ってください!)

➡️ 安全機能付き おすすめ電源タップを探す

⏹️ アイデア2:「スマート電源タップ」でまとめてスマート化!

[画像:複数の差込口を持つスマート電源タップ (MerossやTP-Linkなど)]

複数の家電をスマート化したい場合、スマートプラグをいくつも買うより、「スマート電源タップ」を導入する方がスマートかもしれません!

スマート電源タップは、複数の差込口それぞれをスマホアプリや音声で個別にオンオフ制御できる優れもの。USBポート付きのモデルも多く、スマホ充電などもまとめられます。

- メリット: 配線がスッキリする、個別にスケジュール設定可能、合計の消費電力も管理しやすい(対応モデル)。

- 人気ブランド: Meross, TP-Link Kasa, +Style など。

使い方: 壁のコンセントにスマート電源タップを1つ接続し、スマート化したい家電(容量を守って)をそれぞれの差込口に繋ぎます。

➡️ おすすめスマート電源タップ (Meross) をチェック!

➡️ おすすめスマート電源タップ (TP-Link Kasa) をチェック!

⏹️ アイデア3:壁コンセントを増設(カバータイプなら手軽)

賃貸などで壁工事が難しい場合でも、既存のコンセントプレートを外し、カバーのように取り付けて差込口を増やせるタイプの製品があります。壁に直接取り付けるため、グラつきにくく安定感があります。デザイン性の高いものも。

使い方: 説明書に従って安全に取り付け、増やした差込口にスマートプラグや家電を接続します。(元のコンセントの容量は超えないように注意)

⏹️ アイデア4:基本に忠実!機器ごとにスマートプラグを分けて使う

最も安全で確実なのは、スマート化したい家電の数だけ、それぞれ壁のコンセントや安全な電源タップの別々の差込口にスマートプラグを接続する方法です。コストはかかりますが、電力容量の管理がしやすく、リスクを最小限に抑えられます。

5. 【図解イメージ】やってしまいがちNG vs 安全OKなスマートプラグ配線例

言葉だけでは分かりにくいので、具体的な家電と配線例でイメージしてみましょう。(※イラストは想像してください)

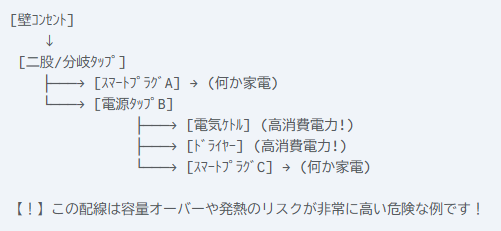

NG配線例

- 壁のコンセント → 二股ソケット → そこにスマートプラグAと電源タップB → 電源タップBに電気ケトルとドライヤーとスマートプラグC … (これは絶対にダメ!)

- 解説: 容量オーバー、接触不良、発熱のリスクが非常に高い危険な配線です。

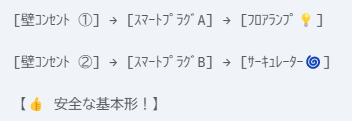

【OK配線例1:壁コンセント活用】

- 壁のコンセント① → スマートプラグA → フロアランプ

- 壁のコンセント② → スマートプラグB → サーキュレーター

- 解説: 最も安全な基本形。それぞれの機器を独立してスマート化。

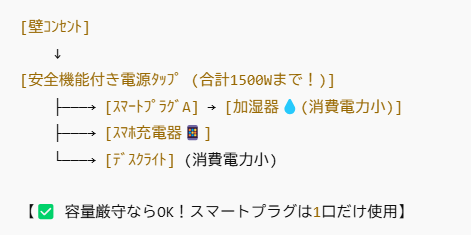

OK配線例2:安全な電源タップ活用

- 壁のコンセント → 安全機能付き電源タップ (1500Wまで)

- 差込口1 → スマートプラグA → 加湿器 (消費電力小)

- 差込口2 → スマートフォン充電器

- 差込口3 → デスクライト (消費電力小)

- 解説: 電源タップ全体の容量を守り、スマートプラグは1口のみ使用。消費電力の小さい機器を中心に接続。

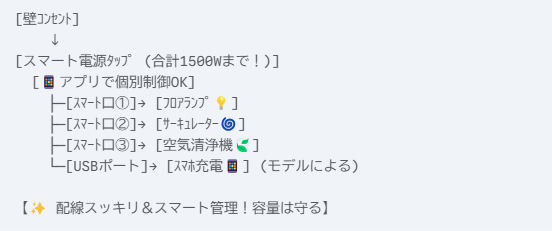

OK配線例3:スマート電源タップ活用

- 壁のコンセント → スマート電源タップ (1500Wまで)

- スマート差込口1 → フロアランプ

- スマート差込口2 → サーキュレーター

- スマート差込口3 → 空気清浄機

- (USBポート → スマホ充電)

- 解説: 複数の機器をスマート化しつつ、配線はスッキリ。アプリで個別制御&合計電力管理。

【ポイント】

- 消費電力の大きい家電(ヒーター、ケトル、ドライヤー、電子レンジ、アイロンなど)は、タコ足配線や延長コードでの使用は極力避け、単独で壁のコンセントに接続しましょう。 スマートプラグを介する場合も同様です。

- 常に「合計1500W」を意識する!

6. スマートプラグの安全な使い方に関するFAQ

スマートプラグの配線や使い方に関して、よく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 電源タップ(タコ足配線)にスマートプラグを挿しても大丈夫?

A1. 推奨しません。 どうしても必要な場合は、安全機能付きの電源タップを選び、そのタップの差込口1つだけにスマートプラグを接続し、タップ全体の合計容量(1500W)を絶対に超えないようにしてください。スマートプラグに接続する家電の消費電力も考慮が必要です。

Q2. スマートプラグに電源タップ(タコ足配線)を挿すのはOK?

A2. 絶対にやめてください!非常に危険です。 スマートプラグは個々の家電を制御するためのものであり、電源タップを介して複数の家電を接続すると、スマートプラグの許容量を簡単に超えてしまい、発熱・発火の重大なリスクがあります。

Q3. スケジュール設定で、複数のスマートプラグ(またはスマート電源タップの複数口)を同時にONにしても大丈夫?

A3. 合計消費電力によります。 同時にONになる機器の合計消費電力が、接続している壁コンセントや電源タップの容量(1500W)を超えなければ問題ありません。しかし、消費電力の大きい機器同士を同時にONにするスケジュールは避けましょう。電力モニター機能で事前に確認するのがおすすめです。

Q4. スマートプラグをたくさん使うと、Wi-Fiが不安定になったり、電波干渉したりしない?

A4. 可能性はあります。 Wi-Fi(2.4GHz帯)に接続するスマートデバイスが増えると、ルーターへの負荷が増えたり、電波干渉を起こしたりして、接続が不安定になることがあります。

もし頻繁に接続が切れるなどの問題が発生する場合は、以下の対策を検討してみてください。

- Wi-Fiルーターの設置場所を見直す。

- Wi-Fiルーターを高性能なものに買い替える。

- Zigbee接続のスマートデバイス(ハブが必要な場合あり)を導入してWi-Fi負荷を分散する。

- Wi-Fi中継器を設置する。

7. 【まとめ】便利さと安全は表裏一体!スマートプラグは正しく賢く使おう

スマートプラグは、私たちの生活を驚くほど便利で快適にしてくれる素晴らしいツールです。しかし、その便利さの裏側には、電気製品としての基本的な安全ルールが存在します。

スマートホームを楽しむ上で、何よりも大切なのは「安全」です。

- タコ足配線は、スマートプラグ利用時も絶対に避ける!

- 接続する家電と、コンセントやタップ全体の合計消費電力を常に意識する (1500Wの壁!)。

- 壁のコンセントが足りない場合は、安全な代替案(スマート電源タップなど)を検討する。

- 信頼できるメーカーの、安全機能が充実した製品を選ぶ。

今回ご紹介したSwitchBotスマートプラグのように、電力モニタリングなどの安全管理に役立つ機能を備えた製品も登場しています。こうした機能を活用しつつ、「配線の基本」をしっかり守ることが、スマートプラグと長く安全に付き合っていくための秘訣です。

せっかく導入したスマート家電で、ヒヤッとしたり、事故を起こしたりしては元も子もありませんよね。

便利さと安全性を両立する使い方をマスターして、安心で快適なスマートホームライフを、末永く楽しんでいきましょう!

➡️ 安全管理に役立つ!SwitchBot プラグミニ (電力モニター付き)

【補足】 この記事で紹介した製品情報や価格は2025年4月6日時点での情報に基づいています。仕様変更や価格変動、販売終了の可能性もありますので、ご購入前には必ず最新の情報をご確認ください。安全に関する情報は一般的な注意喚起であり、個別の状況については製品の取扱説明書や専門家にご相談ください。